20. Februar 2024, 14:52 Uhr | Lesezeit: 4 Minuten

Der Makronährstoff Eiweiß erlebt seit Jahren einen Hype: Egal, ob man abnehmen, Muskeln aufbauen oder einfach gesund leben möchte, eine proteinreiche Ernährung ist die Antwort – sofern man selbst ernannten Fitness-Gurus glauben möchte. Eine US-Studie liefert jetzt jedoch Argumente dafür, eine übermäßige Proteinzufuhr nochmals zu überdenken, denn sie kann sich negativ auf das Herz auswirken. Alles zu den Hintergründen der Studie erklärt Ihnen FITBOOK-Ernährungsexpertin Sophie Brünke.

Protein-Pudding, Protein-Nudeln und sogar Protein-Toastbrot: All diese Produkte sind in den vergangenen Jahren neu in den Supermarktregalen erschienen. Sportler und Bodybuilder setzen auf eine hohe Proteinzufuhr. Dabei gibt es in der deutschen Bevölkerung keine Eiweiß-Unterversorgung, die mittlere Proteinzufuhr liegt in allen Altersklassen oberhalb der Empfehlung.1 Dass ein Mehr nicht immer besser ist, zeigte vor Kurzem eine Studie der Universität Pittsburgh. Ein Forschungsteam der dortig ansässigen School of Medicine identifizierte diejenige tägliche Menge an Protein, die schädlich auf das Herz wirkt, wenn sie überschritten wird. Und: Offenbar ist auch die Proteinquelle selbst entscheidend.

Jetzt dem FITBOOK-Kanal bei Whatsapp folgen!

Übersicht

Frühere Studie an Mäusen zeigte schädlichen Effekt von Protein

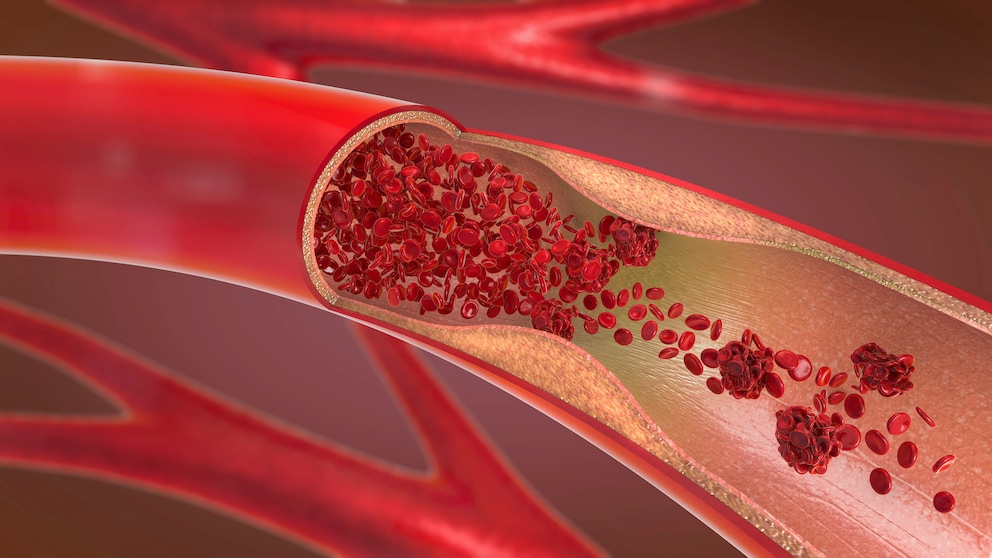

Das Forschungsteam rund um den leitenden Autor Babak Razani zeigte bereits in 2020, dass überschüssiges Nahrungsprotein das Risiko für Arteriosklerose, eine Verkalkung der Blutgefäße, bei Mäusen erhöht. Hintergrund ist, dass sich die erhöhte Proteinzufuhr negativ auf bestimmte Immunzellen auswirkte, wodurch sich mehr atherosklerotischer Plaque in den Arterien ablagerte.2

So ging das Forschungsteam vor

In der aktuellen Arbeit klären die Wissenschaftler genauer den komplexen Mechanismus auf, durch welchen eine hohe Proteinzufuhr das Risiko für Herz-Kreiskauf-Erkrankungen erhöht und ermittelte, ab welcher Zufuhrhöhe dieser Effekt eintritt. Hierfür wurden Versuche mit Menschen und mit tierischen sowie menschlichen Zellen im Labor durchgeführt.3

Durch Experimente mit gesunden Probanden wurde herausgefunden, in welchem zeitlichen Ablauf nach dem Verzehr einer proteinreichen Mahlzeit Immunzellen im Körper aktiviert werden. Anschließend simulierten die Forscher ähnliche Bedingungen bei Mäusen sowie menschlichen Makrophagen. Das sind Immunzellen, die besonders empfindlich auf Aminosäuren, die Bausteine der Proteine, reagieren. Außerdem spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arteriosklerose.

Was passierte mit den Immunzellen?

Durch die erhöhte Zufuhr von Protein wurde ein bestimmter Signalweg der Immunzellen aktiviert, welcher ihre normale Funktion störte. Makrophagen sind unter anderem dafür verantwortlich „zellulären Abfall“, auch Debris genannt, aufzuräumen. Üben sie diese Aufgabe nicht korrekt aus, lagert sich Debris in den Arterienwänden ab und befeuert die Bildung von Plaque.

Eine bestimmte Aminosäure steht im Fokus

In ihren Experimenten identifizierten die Forscher weiterhin eine Schlüssel-Aminosäure, welcher den schädlichen Mechanismus der Makrophagen in Gang setzt. Ab einer Menge von 25 Gramm Protein pro Mahlzeit förderte die Aminosäure Leucin die mit Arteriosklerose verbundenen Stoffwechselwege. Leucin ist überwiegend in tierischen Lebensmitteln wie Rindfleisch, Eiern und Milch enthalten.

Ab einer Proteinzufuhr von mehr als 22 Prozent der täglichen Nahrungsenergie stieg das Risiko für eine Verengung der Arterien aufgrund von Plaque-Ablagerungen an.

Auch interessant: Diese Ernährung verbessert die Herzgesundheit in nur 8 Wochen

Was bedeuten diese Ergebnisse für die Praxis?

Die Ergebnisse sind insbesondere für die Ernährungsberatung in Krankenhäusern relevant, da kranken Patienten häufig proteinreiche Lebensmittel empfohlen werden, um trotz Bettlägerigkeit Muskelmasse und Kraft möglichst zu erhalten. Doch auf Basis der Studienergebnisse sollten auch die Proteinquellen sorgsam gewählt sein, um die Zufuhr an Leucin zu begrenzen.

Hauptautor Razani äußert in einer Pressemitteilung hierzu seine Bedenken: „Vielleicht ist es falsch, die Proteinbelastung blind zu erhöhen. Stattdessen ist es wichtig, die Ernährung als Ganzes zu betrachten und ausgewogene Mahlzeiten vorzuschlagen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht unbeabsichtigt verschlimmern, insbesondere bei Menschen mit einem Risiko für Herzerkrankungen und Gefäßerkrankungen.“ Denn die Unterschiede im Leucinspiegel bei Ernährungsweisen, die mehr tierisches oder pflanzliches Protein aufweisen, könnten ein Grund dafür sein, warum sich diese Diäten unterschiedlich auf die Herz-Kreislauf- und Stoffwechselgesundheit auswirken.4

Nicht nur Cholesterin Forscher entdecken weiteres Lipid, welches Arteriosklerose auslösen kann

Hoffnung für Betroffene Forscher finden möglichen Weg für Behandlung von Arteriosklerose

Bei Jugendlichen sehr beliebt So gefährlich ist süßes E-Zigaretten-Aroma für die Lunge

Welche Fragen offen bleiben

Razani weist darauf hin, dass es zu diesem Thema weitere Forschung bedarf. Es müssen Fragen geklärt werden, wie sich etwa die Proteinmenge, die aktuell von Ernährungsrichtlinien empfohlen wird (in den USA 15 bis 22 Prozent der täglichen Kalorien aus Protein), sich auf die Herzgesundheit auswirkt. Außerdem ist es wichtig, zu klären, ob es eine optimale Proteinzufuhr, quasi einen „Sweet Spot“, zur Maximierung der Vorteile von Proteinen gibt. So könne beispielsweise der Muskelaufbau unterstützt und gleichzeitig der Herz-schädigende Mechanismus vermieden werden.