29. Februar 2024, 13:25 Uhr | Lesezeit: 5 Minuten

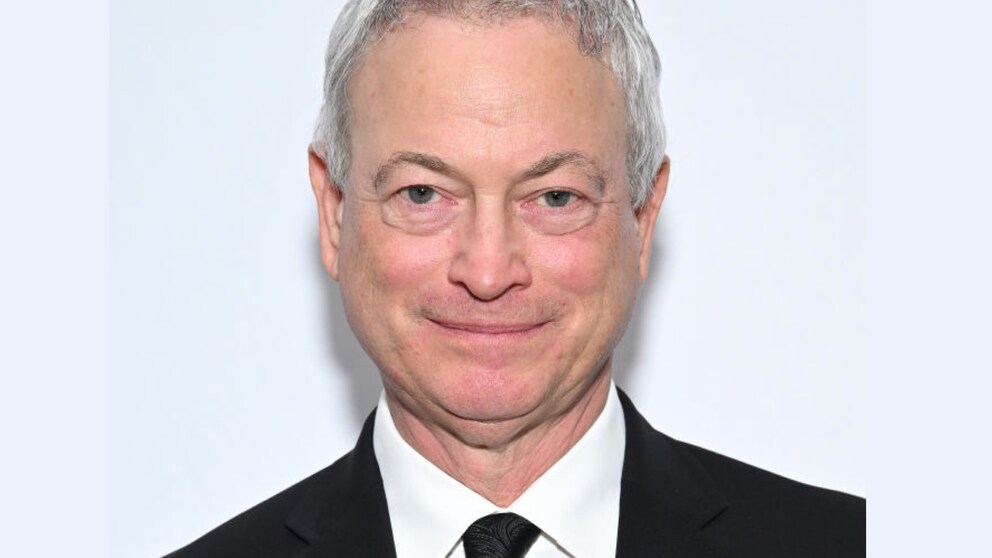

Schauspielstar Gary Sinise (68, „Forrest Gump“) trauert um seinen einzigen Sohn. McCanna Anthony Sinise verstarb mit nur 33 Jahren an Chordom. Die Diagnose dieser sehr seltenen, entlang der gesamten Wirbelsäule und Schädelbasis auftretenden Knochen- und Weichgewebstumoren ist schwierig. Die 2-Jahres-Überlebensrate liegt bei rund 30 Prozent.

Auf der Webseite seiner Wohltätigkeitsstiftung „Gary Sinise Foundation“ betrauert der „Forrest Gump“-Star seinen Sohn McCanna Anthony Sinise (✝33). „Wie bei jeder Familie, die einen solchen Verlust erlebt, ist unser Herz gebrochen und wir versuchen, so gut es geht klarzukommen“, schreibt der vielfach ausgezeichnete Schauspieler. Sinise verstarb an einem sehr seltenen Subtyp von Weichgewebstumoren, laut seinem Vater kämpfte er fünf Jahre gegen die Krankheit „ohne aber jemals aufzugeben“. FITBOOK beschreibt, wie Chordome entstehen, was sie so zerstörerisch macht und wie sie derzeit therapiert werden.

Übersicht

Was sind Chordome?

Chordome zählen zu den malignen (bösartigen) Knochen- und Weichgewebstumoren (auch Sarkome genannt). Sie treten entlang der gesamten Wirbelsäule sowie der Schädelbasis auf und zerstören den Knochen. Etwa die Hälfte aller Chordome entstehen am unteren Ende der Wirbelsäule, in den Knochen des Kreuzbeins. Etwa 30 Prozent bilden sich in der Mittel des Kopfs an der Schädelbasis, die restlichen 20 Prozent bilden sich in der Wirbelsäule auf Höhe des unteren Rückens, der Brust oder des Halses. Selten entstehen sie an mehr als einer Stelle entlang der Wirbelsäule. Chordome gehen aus Zellen der Chorda dorsalis hervor: Ein Gewebe, das bei der Entwicklung der Wirbelsäule hilft und normalerweise verschwindet, wenn der Fötus acht Wochen alt ist. Einige der Zellen verbleiben in den Knochen – selten entwickeln sie sich zu Krebs, der Chordom genannt wird.

Unter den Knochen- und Weichgewebstumoren – auch Sarkome genannt – werden mehr als 100 verschiedene Tumoren des Weich- und Stützgewebes subsumiert.

Wer ist von Chordom-Tumoren betroffen?

Die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie beziffert die Zahl der Todesfälle an allen Sarkomen mit Verweis auf die Todesursachenstatistik des Bundes auf 1509 Todesfälle für das Jahr 2013. Das Institut für Krebsepidemiologie beziffert die Neuerkrankungen in Deutschland auf 3.650 pro Jahr, Tendenz leicht steigend.1 Davon beträgt der Anteil der Chordome nur 0,3 Prozent – die Zahl der jährlich in Deutschland erkrankten Erwachsenen wird mit 6 angegeben.

Zwei weitere Zahlen verdeutlichen die Seltenheit von Chordomen: Laut der Non-Profit-Organisation Chordoma Foundation wird das Chordom weltweit bei 1 von 1 Million Menschen pro Jahr diagnostiziert, in Europa sollen es 700 sein.2

Existieren typische Symptome?

Chordom-Tumoren wachsen in der Regel langsam und oft zunächst ohne Symptome. Sie können über Jahre hinweg unentdeckt bleiben.

Laut Leitlinie zu den malignen (bösartigen) Weichgewebstumoren (Stand April 2019) existieren typische Symptome nicht. Erst bei deutlicher Zunahme der Tumorgröße führen tief in den Extremitäten gelegene bzw. in der Brusthöhle oder innerhalb des Bauchraums gelegene Tumoren zu Symptomen durch Verdrängung und Kompression. Bei tiefer gelegenen Tumoren würden diese klinisch nicht selten zunächst fälschlich als Hämatome eingeordnet werden.

Das Universitätsspital Bern zählt zu den Symptomen bei Chordomen innerhalb des Schädels: Doppelbilder, Lähmungen der Augenmuskulatur sowie Kopfschmerzen. Chordome in Wirbelsäule oder Rückenmark verursachen Schmerzen, darüber hinaus kann die Blasen- oder Mastdarmfunktion ausfallen und es kann zu Kraft- und Sensibilitätsstörungen kommen, heißt es dort.

Diagnose

Zur Beantwortung der Frage, wie wahrscheinlich Chordom-Tumoren sind, setzt der Radiologe bildgebende Verfahren ein, die entsprechende Strukturen im Körper zeigen. Besteht ein Verdacht, ist zunächst eine Magnetresonanztomografie (MRT) nötig, und zwar der gesamten Wirbelsäule. Wenn nicht sicher ist, ob es sich bei dem Tumor um ein Chordom handelt, wird ein CT (Computertomographie) gemacht.

Eine gesicherte Diagnose kann jedoch nur ein Neuropathologe stellen, nachdem er eine Probe des Tumorgewebes mikroskopisch untersucht hat.

Das durchschnittliche Alter bei Diagnosestellung wird mit 60 Jahren angegeben. Patienten mit Chordomen der Schädelbasis sind tendenziell jünger. Auch Kinder können betroffen sein.3 Bei etwa 30 bis 40 Prozent der Patienten streut der Tumor in andere Körperteile.

Die Tatsache, dass Chordome so selten auftreten, stellt die Diagnostik vor große Herausforderungen. Sie erfordert im Grunde bei Verdacht eine sofortige Einbindung spezialisierter Behandlungsteams. In Deutschland gibt es seit 2018 von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Sarkom-Zentren, eine Übersicht erhalten Sie hier.

Therapie und 2-Jahres-Überlebensrate

Wurde ein Chordom diagnostiziert, muss der Patient zunächst operiert oder bestrahlt werden (oder beides). Zunächst steht der präzise mikrochirurgische Eingriff an, dessen Ziel es ist, den Tumor möglichst vollständig zu entfernen. Ist umliegendes Gewebe betroffen, ist das jedoch nicht immer möglich. Ergänzend oder alternativ folgt meist eine Bestrahlung und Chemotherapie.

Die bisherige Ersttherapie in Deutschland bei Weichgewebstumoren besteht aus einer Mono-Chemotherapie mit Doxorubicin. Ein zytostatisch wirksames Antibiotikum, das in der Krebstherapie breit eingesetzt wird und dessen Wirkung auf der Hemmung der Nukleinsäuresynthese beruht. Für die Mehrzahl der Patienten mit Weichgewebssarkomen stellt diese Therapie bisher das erste Mittel der Wahl dar, wie auch eine britische Phase-3-Studie bestätigt hat.4 Die 2-Jahres-Überlebensrate bei dieser Behandlung wird mit 28 Prozent angegeben.

Lässt die Wirkung der Doxorubicin-Therapie nach bzw. bilden sich Metastasen, kommt als Zweitlinientherapie die Substanz Ifosfamid in Betracht. Nach Versagen ist das Chemotherapeutikum Trabectedin (ET-743) zugelassen.

Wichtig: Ärzte sind sich nicht immer einig, wie hier behandelt werden sollte. Man sollte entsprechend immer genau nachhaken, um die Risiken und Vorteile jeder Behandlungsart zu verstehen und auch immer die Meinung mehrerer Ärzte einhohen, die Erfahrung mit der Behandlung von Chordom-Tumoren haben.

Nierenkrebs Wilms-Tumor – diese Warnsignale sollte man bei Kindern nicht ignorieren

Nierenzellkarzinom Nierenkrebs – Ursachen, Symptome und Behandlung

Pankreaskarzinom Bauchspeicheldrüsenkrebs – typische Symptome, Risikofaktoren und Therapie

Gibt es Risikofaktoren?

Laut der Chordoma Foundation gibt es keine bekannten Umwelt-, Ernährungs- oder Lebensstilrisikofaktoren für Chordom-Tumoren. Es gibt zwar genetische Faktoren, die damit in Verbindung gebracht werden – doch die überwiegende Mehrheit der Erkrankungen treten zufällig auf, heißt es dort.

Bei Gary Sinise’s Sohn McCanna Anthony sollen die Chordom-Tumoren in der Wirbelsäule trotz mehrerer Operationen immer wieder zurückgekehrt sein. „Mein Mitgefühl gehört allen, die einen ähnlichen Verlust erlitten haben“, schreibt sein Vater in dem Brief.